|

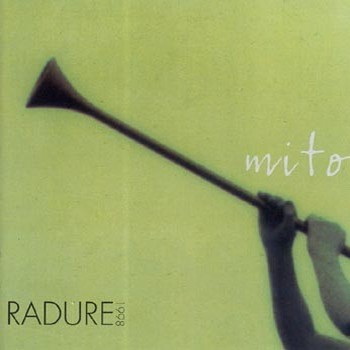

RADURE 1998/2000

MITO MUS 027

musiche

Lino Capra Vaccina Ensemble:

1. Mythos 11.40

Giuseppe Conte, Marco Lucchi, Eranos Ensemble:

parole e musiche per La Rinascita Delle Grazie:

2. Equinozi 11.17

3. La Natura 10.29

4. Se Ritorna Pan 5.18

5. La Nascita Di Afrodite 8.02

6. La Nascita Delle Grazie 11.52

7. Il Mito Giardino 6.26

8. Il Mito Nuovo 7.40

filosofie

Franco Bolelli: Mitologizzare

Giuseppe Conte: Il Mito Giardino

postproduzione: Giampaolo Violi

fotografie: Massimo Trenti

grafica: Sergio Smerieri

Musiche Virtuali

via del Frassino 38

i-41030 Albareto di Modena

059 318635

email

|

MYTHOS

musiche di Lino Capra Vaccina

Lino Capra Vaccina: voce, vibrafono, tablas, tastiera, corda parlante, eolotubolari, percussioni

Aldo Orsini: chitarra, voce

Samuele Vaccina: chitarra elettrica

registrato gennaio '98 al Contacts Studio, Milano

tecnico del suono: Daniele Schiannini

mixer: Lino Capra Vaccina, D. Schiannini, S.Vaccina

"Il mito risolveva i misteri della natura; e inoltre, il politico cercò in esso le norme di un saggio governo; il filosofo volle raggiungere, in esso, la morale più alta; e chi sublimò nel Mito l'amore e chi la forza, chi l'ardore, chi la bontà, chi la violenza, chi la dolcezza, e le favole antiche chiesero aiuto alla Poesia per meglio allegorizzare e abbellire il mondo ultra terreno. Nacquero le leggende e, tra esse, molto pittoresche le Metamorfosi che cangiavano uomini in bestie, in alberi e in sassi, ma ubbidendo sempre a un'etica; e Assiri ed Egizi, Greci e Romani, amavano il ricordo pittoresco delle gesta di antichissimi uomini trasformati in divinità, o dalle divinità puniti, e che, pertanto, dividevano gli stessi sentimenti alberganti nel cuore di coloro che ad essi si rivolgevano orando."

(Alessandro Cutolo)

parole e musiche per

LA RINASCITA DELLE GRAZIE

testi di Giuseppe Conte

musiche di Marco Lucchi

Giuseppe Conte: voce recitante

Lorena Fontana: canto

Cristina Blarzino: arpa

Geoff Warren: flauti, sax soprano

Carlo Pini: fagotto

Quinto Grigatti: percussioni

Marco Lucchi : elettroniche, chitarra

registrato presso TMB, Modena

le mie parole sono venti che scuotono la vita

e i miei canti scintille.

Sono la lingua di un dio che verrà

sono l'incantatore di polvere.

(Adonis, Orfeo)

Franco Bolelli

Mitologizzare

Manca qualcosa.

Qualcosa che è assolutamente necessario rivitalizzare.

Perché siamo circondati da persone ed esperienze piacevoli, intelligenti, positive - ma senza qualcosa di essenziale: senza grandi fuochi, senza potenza vitale.

Quello che manca nell'aria di questi anni e che è davvero il momento di rimettere in scena è il senso del mito.

Epica, fuoco, grande armonia raggiunta attraverso grande slancio antropologico e vitale.

Ma attenzione: noi non dobbiamo ritornare alla mitologia, dobbiamo reinventarla.

Troppo spesso la mitologia viene identificata con la nostra storia primordiale, mentre credo che essa risuoni assolutamente al di là del tempo, in una dimensione dove non c'è separazione fra richiami ancestrali ed energie di creazione.

La grande mitologia appartiene all'essenza, non al tempo.

Se davanti ai surrogati di mito usa-e-getta dell'attualità, noi ci limitassimo a ricollegarci con le grandi culture mitiche del passato, allora tradiremmo l'essenza della mitologia.

La tradiremmo perché saremmo fedeli alla lettera e non al cuore, alla filologia e non all'energia del mito.

Creare mitologia dal vivo, questa è la sfida.

Mettere a fuoco eventi, movimenti, comportamenti che espandano la nostra ricchezza, energia, respiro; che ci aiutino non soltanto a non andare alla deriva nell'oceano del mutamento che ci circonda, ma anzi a cavalcarne le grandi onde.

Proliferare la mitologia, configurarla in una lingua avanzata, viverla come forma di relazione con il mondo.

Joseph Campbell ci ha splendidamente insegnato che la mitologia non è fantasia letteraria, è espressione delle energie del corpo e dei centri vitali.

Ha origine squisitamente vitale e dunque è necessario attribuirle una funzione squisitamente vitale.

Ecco allora che, in un mondo che tanti descrivono depotenziato, si tratta di mitologizzare la realtà.

Mitologizzare la realtà non significa sfuggire ad essa, significa renderla più reale di quanto essa sia diventata.

Significa, in una fase di profonda evoluzione, recuperare il senso globale dell'evoluzione e produrre evoluzione nei corpi, nei linguaggi, nei comportamenti, nelle relazioni delle forme di vita.

Perché - in una fase di profonda evoluzione - l'uso normalizzato dei corpi, dei linguaggi, dei comportamenti, delle relazioni, delle forme di vita, ci allontana dalla responsabilità antropologica di espandere l'intelligenza globale e la ricchezza della vita.

Nessuna retorica eroica, sia chiaro.

E' una mitologia tanto grande quanto dolce e sorridente, quella di cui stiamo parlando; è un'epica energetica e leggera.

Mitologizzare la realtà, mettere al mondo mitologia dal vivo, è ormai davvero il solo modo per partecipare al gran ballo dell'evoluzione.

Giuseppe Conte

Il Mito Giardino

Da tempo non mi capitava di osservare i segni del passaggio dall'inverno alla primavera; mi ridestavo in una primavera compiuta, già abbacinata, fatta soprattutto da rosai e da iris, da ore di luce più polverose, da palme di grandi foglie roteanti nelle brezze tornate orizzontali e tiepide. Conoscevo la sontuosità incalzante della primavera, la sua corsa rituale, la sua forza pari a quella di una grande armata di terra e d'aria. Quest'anno ho avuto occhi per il momento sospeso in cui l'inverno non è più inverno e la nuova stagione non è ancora la nuova stagione. Sono venuto ad abitare su una collina a picco sul mare, in una casa che ha un grande giardino antico di pini, cipressi, allori, mirti, cedri del Libano, lunghe bordure di pittospori, cespi di lavanda e di rosmarino, spalliere di edera. Per tutto l'inverno il sole obliquo ha scolpito in vetta a tutto il verde immobilmente superstite le sue sigle aride di orafo.

A marzo ho perlustrato invano tutto il giardino in cerca di fiori: verde grumoso, raggelato, tramato, schiarito, intenerito, venato, mobile; il verde continuava il suo dominio invernale, esigeva ora l'interesse di quella sua durata nelle piogge e nel buio: così pensavo spesso passeggiando alla favola di Oscar Wilde, al giardino nevoso del Gigante Egoista che non vuol fiorire, e ridevo tra me di me stesso, della mia solitudine, della mia povertà, della mia mancanza di amore. Attraverso una stretta, mimetizzata porta laterale, il giardino dà su una stradina non carrozzabile, che non è soltanto in discesa, ma si abbatte proprio ripida e tortuosa verso l'Aurelia e la città. Poiché di solito esco in automobile, scendo raramente per quella stradina. Su di essa, al di là di un muretto sottile, danno delle case nuove, e degli orti. E proprio negli orti, umili, appena curati, quasi vuoti, ho visto i segni del passaggio, i misteriosi messaggi degli equinozi. Il bianco dei mandorli, il rosa dei peschi, il giallo delle forsizie, il verde dei germogli, simile a un folto volo di lepidotteri sulla nuda intersecata franante ricchezza dei rami secchi dei fichi: erano colori tenui, chiusi in sé, inspiegabili; e i fiori avevano contorni precisi, lineari, delicatamente freddi. I susini, che non conoscevo, erano candidi; i rami più alti erano di un candore vetroso, nitidissimo, e un verde, altrettanto chiaro ma annuvolato, dal basso li risaliva, vi si confondeva sopra. Certi peschi nani si alzavano dal suolo come bacchette magiche protese da fate terragne verso un cielo di carta azzurra. Prima del rigoglio ubiquo dell'erba, delle foglie nuove e sontuose, dei fiori scarlatti e d'oro, prima della primavera che ero abituato a conoscere, c'è questa accorciata semplice, delicata fioritura di rami che hanno patito la nudità e l'aridità, in fiori minuti e in forme così lievi da parere simboliche e astratte, troppo disegnate per avere consistenza materiale, troppo lineari per avere profondità prospettiche. Negli orti ancora spogli, ancora freddi, nel loro spazio ancora devoto al vuoto e al silenzio, gli equinozi si vestono da maestri taoisti, e ci mostrano la debolezza, la docilità, l'incanto nitido in cui l'inverno deve morire, perché ci arrivi tutta la forza, la inflessibilità, l'ebbrezza diffusa di Venere e della sua corte di rose.

"Non conosce il mare, chi non ha visto Nettuno." Così scriveva Ernst Jünger, e così sono solito ripetermi mentre compio la mia quotidiana passeggiata o sul molo lungo del porto, sino al faro dalla luce verde, o costeggiando la siepe di pittosporo del giardino, oltre il quale, più alto dei pini, dei cedri, degli allori, il mare aperto furoreggia ora martellato dal sole ora impolverato dalle nuvole. Conoscere il mare, amarlo, vuol dire saperlo immutabile e sempre nuovo, popolato dalle correnti di energia che lo percorrono e lo governano dai fondali neri alle onde fiorenti di un bianco velato e caduco come quello di certe fragili, istantanee ginestre; conoscere il mare, amarlo vuol dire trasfigurarlo, percorrerlo con il movimento immaginale della nostra anima, venerarne il segreto insondabile e irriducibile alla nostra misura umana. Se le forze che stanno prima di e al di là di noi, misteriose, piene di energia ciclica e ancora palpitanti per lo stupore delle origini sono per noi gli déi, non sarà improprio dire che il mare dovrà apparirci, per essere conosciuto davvero, nella sua sostanza divina.

La natura ci appare nella sua sovrabbondanza, profondamente splendida e terribile, quando il mito parla in lei, attraverso le sue manifestazioni. Allora sapremo che cos'è un'onda, una marea, una risacca; vedremo i cavalli di Nettuno, la mano della Luna protesa a conca verso l'azzurro, il va e vieni delle Oceanine. E gli alberi, finalmente li nomineremo come gli intermediari tra la forza buia della Terra e quella lucente del Cielo, vedremo come sanno protendersi verso il basso e il nero e verso l'alto e il chiaro con la medesima dedizione primordiale. Il mito ci restituisce il misteri ciclico e specchiante dei giardini in tutta la sua vastità. Il nostro tempo è riuscito a imporre una visione utilitaristica, igienica, sociale persino dei giardini. Invece la costruzione di un giardino, la disposizione di una siepe di pittosporo o di piracantha, la sovrapposizione del verde dell'ulivo a quello del cipresso, del pino, del cedro del Libano, la previsione del bianco progressivo dei mandorli, dei ciliegi, dei meli, dell'oro invernale delle forsizie e delle mimose, del rosa dei peschi, dell'azzurro dei palissandri, è l'opera più delicata e potente, più simbolica e più vicina a quella di un dio che sia dato compiere all'uomo. Costruendo, ma anche solo percorrendo e amando un grande giardino, si risuscitano le driadi, e Artemide, e le cantilene di Pan. Si rievoca l'età dell'oro, poiché qualunque età dell'oro, sia quella di Saturno sia quella di Adamo, ha sempre scelto un giardino, o condizioni mitiche del mondo naturale, per rappresentarsi.

Diffido di chi ama la natura senza amare il mito; sarà sempre un amore infondato, incapace di creare; il mito ci presenta immagini cui dà vita il sogno della natura: ci dice che anche noi siamo in quel sogno: ci fa parlare con Nettuno in una mareggiata e con Artemide in un plenilunio. Nell'attimo in cui sentiamo che parlare con gli dèi è ancora possibile, le forze dell'universo ci attraversano ancora, e avvertiamo, in un soprassalto di angoscia, di brama, di infinita memoria, quale potrebbe essere la vita per noi mortali.

Chi non ha visto Poseidone, non conosce il mare. Chi non ha mai visto le Amadriadi, le Oreadi, le Naiadi almeno una volta non conosce gli alberi, né i castagni dei boschi né i tigli dei viali di città, e non sa che cosa siano le montagne, quelle che precipitano rocciose tra i pini e quelle dei ghiacciai perenni, né i corsi d'acqua, il torrente tormentato dai rovi e dagli scogli e l'ampio fluire del fiume.

Un segno mitico dà forma alla natura e crea il legame tra la sua essenza e la nostra: senza mito, essa diviene quell'informe scenario, quel grande magazzino da cui la nostra civiltà si è approvvigionata senza amore e senza venerazione per secoli, lasciando soltanto la poesia a riparare, e dar rifugio agli dèi in esilio. Con la morte di Pan, con la cacciata di Priapo dagli orti, delle ninfe dalle foreste, di Artemide dalla luna e di Apollo dal sole, la natura perde la sua forza vivente, fatta di luci, di profumi, di colori, di sapori, di panico, di esultanza, di bellezza. Gli alberi diventano soltanto alberi, le pietre soltanto pietre, le onde soltanto onde. Allora la natura non ci parla più, le energie viventi della terra, del mare, del cielo non hanno più forma né nome. Allora i cervi, i salmoni, le allodole sono davvero in pericolo.

Ma se ritorna il mito, ritornano l'anima e l'incanto; se ritorna Pan, porta con sé tutte le altre divinità della natura. Quando Pan è vivo, ci dice James Hillman, allora anche la natura lo è. Così noi udiamo la notte sui rami di un pino lo stridio di una civetta, e sappiamo che è Atena, vediamo un mattino sulla riva del mare un guscio di conchiglia e diciamo: è Afrodite.

Petra tou Romiou è a circa quindici miglia a est di Pafos, e a cinque miglia da Kouklia, il villaggio dove si trovano i resti del più grande e importante tempio di Afrodite nell'antichità. Non è altro, a vederlo dalla strada per Limassol, che uno spuntone di roccia alto, proteso, rosato, dove si abbarbica qualche cespuglio di lentischio, a picco sul mare di una spiaggia di ciottoli, e con davanti a sé altri due scogli assai più piccoli e completamente circondati, scavati dalle onde. Eppure lì tanti mitografi antichi avevano indicato il luogo della nascita di Afrodite, o meglio della sua epifania sulla terra, generata com'era stata dallo sperma di Urano e dalle onde al largo. Perché proprio in quel luogo? Che cosa aveva quella costa di diverso, ad esempio, dalla costa di Acitrezza in Sicilia (cui la tradizione epica assegna sì un mito, ma di molto minore rilevanza) o da quella ligure dei Balzi Rossi (cui è connessa soltanto una memoria etnologica)? Me lo sono chiesto mentre il taxi aspettava sulla strada in alto ed io ispezionavo le luci e le pietre di quella spiaggia benedetta nell'antichità dalla più splendida delle dee. Cipro era la terra più a oriente dell'Occidente, la porta insulare aperta verso la Fenicia, Babilonia e l'Egitto. Nel ciclo mitico più complesso legato a Cipro, cioè quello di Adone, i motivi asiatici sono molto pronunciati. La dea dell'amore non può per noi che aver patria terrena in un luogo rivolto a oriente, al mistero del sole, alla ferita dell'alba. Dopo un po' di concentrazione nello sguardo, ho capito: Petra tou Romiou, alzandosi dalla spiaggia come con un suo dorso gobbo ed elastico, possente ed enigmatico, felino e femmineo, e cadendo in mare con davanti quei due scogli simmetrici come zampe, è una Sfinge. E il suo sguardo, il punto della roccia da cui si può ben immaginare che sgorghi uno sguardo, è rivolto verso oriente, verso una luce celeste e radiosa come su altre coste non ho mai visto, verso il perfetto oriente dell'alba. Afrodite era uscita dalle onde per rispondere a quella Sfinge di Luce che il giorno, il mondo, il tempo si rinnovano nella Bellezza.

Ha scritto un mistico della Rinascenza Celtica, lassù nella sacra isola di Iona, alle Ebridi, che "il sapere si rinnova nella bellezza".

Ai pensatori e agli artisti, ai filosofi e ai poeti spetta il compito di lavorare perché rinascano le Grazie, la conoscenza che muta il mondo e la bellezza che lo redime e lo salva, l'arte come la forza che tiene vive le visitazioni delle divinità tra gli uomini e nel loro linguaggio, che dà senso e anima alle cose inanimate, ritmo e respiro alle foglie che germogliano e cadono e al vento che distrugge e insemina. Le Grazie rinascono se i poeti tornano a pensarsi come gli ultimi misconosciuti legislatori che ordinano e costruiscono, a partire dalla propria disperazione e dal proprio dolore, le città celesti, un nuovo Pantheon di luce.

Il pantheon che è in noi va costruito anche fuori di noi. Giardini degli dèi. Templi del sole. Shelley forse con il 'Prometeo Liberato' non ha scritto l'ultimo libro sacro dell'umanità, ma ha intuito che i libri a venire sarebbero stati sacri al fuoco e al vento, alle onde e agli alberi, sacri a Zeus e a Shiva, a Allah e a Ahura Mazda, al Tao e al Grande Spirito, alla specie umana in quanto tale e in quanto rinata nel suo polo celeste. Ancora oggi vale la pena di ascoltare le parole con cui Proclo si rivolgeva al divino del mondo, nell' Inno comune a tutti gli dèi.

Voi che reggete il timone della saggezza santa dèi che accendete il fuoco del grande Ritorno che ricondurrete un giorno presso di voi, immortali, l'anima umana, lontano dalla caverna, nostra buia dimora quaggiù voi che siete Liberatori rendete intellegibile del libro divino le parole, fate che un raggio dissipi ai miei occhi la tenebra. Che infine possa vedere io l'uomo che sono e il Dio immortale in me. Che un demone malefico non mi tenga in prigionia sotto le onde dell'oblio, lontano dai Beati. Che un Giudizio sanguinoso non chiuda la mia anima nelle segrete della vita, in balia dei flutti gelidi delle generazioni, portata suo malgrado per infinite stagioni. Ma voi divinità, voi Sovrani della saggezza viva esaudite che si affretta alla ripida salita del Ritorno e nella sacra ebbrezza, ch'io li impari, svelateli i misteri nascosti nelle parole della preghiera.

Destabilizzare per divinizzare. Fare anima. A questo è rivolta un'arte mitica. Le Grazie continuano a nascere, intanto. E il sapere si rinnova nelle foglie che crescono, nelle onde che si frangono, nei delfini che saltano, nella divina sovrabbondanza della vita di cui ancora la poesia coglie i riflessi per noi.

Racconta Marcel Detienne che un tiranno di Siracusa, Gerone, si era fatto costruire un giardino splendido, e poi gli aveva imposto un nome: Mito, proprio così. Lì amava passeggiare, ricevere i suoi ospiti, conversare con i filosofi e i geometri, pensare alle sue azioni di governo e alle sue campagne di guerra. Il suo giardino chiamato mito doveva avere i cedri del Libano più vasti, i cipressi più alti, gli ibischi più rossi delle nuvole al tramonto, gli oleandri più spioventi, gli allori e i mirti dal verde più lucido, i rosai più gonfi e ricurvi delle fiancate delle navi. Le siepi dovevano essere rettilinee, poi disegnare rombi, infine cerchi e spirali; nei laghi, le ninfee dovevano dormire come grandi lune cadute. Statue di divinità apparivano sotto i tempietti di colonne corinzie, ed erano Zeus ed Era, Febo e Atena; o si nascondevano nel folto di querce e di ginepri, come Artemide, o sembravano librarsi su plinti affioranti da acque, come Poseidone e Afrodite. E poi divinità più oscure erano in quel giardino, come Pan e Priapo, ed altre che arrivavano dai porti delle Sirti, dell'Arabia e della Persia e di cui Gerone ignorava persino il nome. E anche di tante piante e di tanti fiori, che arrivavano con le navi a Siracusa persino da oltre le colonne d'Ercole, Gerone non seppe mai come si chiamavano. Volle che fiorissero non soltanto in primavera o in estate, ma che portassero lo splendore dei propri colori nell'equinozio d'autunno e sino al freddo obliquo del solstizio d'inverno: e volle anemoni che fossero fratelli del sole, e campanule che fossero sorelle delle stelle, e agapanti che fossero lo specchio della volta celeste. Gerone regnò nella storia, fu tiranno della sua città. Ma quando passeggiava nel giardino che aveva voluto e che aveva chiamato Mito "qui - pensava - sono davvero quel che gli altri non sanno, e che tornerà al firmamento, una notte".

Lo sguardo mitico sul mondo e sull'anima sarà nuovo dall'inizio dei tempi come un'alba: allora chi avrà creduto e chi avrà atteso costruirà davvero i poemi, le navi, le città, gli imperi del sogno.